Es gibt so Menschen, die bemerkt man kaum, denn sie gehören zum Stadtbild dazu, fast wie eine Sitzbank, an der man immer vorbei geht ohne den Gedanken, sich doch zu einem kleinen Verweilen niederzulassen. Denn: irgendwie sieht sie unbequem aus, diese Sitzbank, vielleicht ein bisschen schrammelig, beschmutzt oder gebrechlich, und wer möchte schon mitsamt Bank zusammenklappen! Man geht immer daran vorbei, tagein, tagaus und scheinbar war sie schon immer da. Bis sie dann auf einmal weg ist, verschwunden. Stattdessen ein leerer Platz. Eine leere Bank. Etwas fehlt.

Frau Helga habe ich spät wahrgenommen. Nachdem ich vor zwei Jahren nach Berlin zurückkehrte, fiel sie mir auf, wie sie da auch bei nicht ganz so schönem Wetter auf der Bank vor der Musikschule saß und argwöhnisch die Umgebung sondierte. Sie gauzte ganz gern mal Kinder an, wenn diese zu laut auf der Straße schrieen und sie hatte sehr genau im Blick, wenn jemand sich unbeholfen in eine Parklücke zwängte. Da ging sie auch schon einmal hin, um sich das genau anzusehen. Und manchmal, wenn sie einen schlechten Tag hatte, grummelte sie ein bisschen vor sich hin. Ich sah sie selten lächeln, was vielleicht auch an ihrer Physiognomie lag, dieses verwitterte Altfrauengesicht, die streng und vermutlich mit Eigenfett nach hinten gestrichenen und zu einem kleinen Pferdeschwanz gebundenen grauen Haare. In so ein Gesicht interpretiert man kein Lächeln hinein.

Aber sie konnte lächeln. Irgendwann, als es dem Mann sehr schlecht ging, und ich ihn im Rollstuhl die Straße entlang schob, winkte sie freundlich und sagte mit einem kleinen Lächeln „Guten Tag“. Wir grüßten zurück, und von diesem Augenblick an war sie über dem Wahrnehmungshorizont aufgetaucht. Sie lächelte immer noch selten, aber sie freute sich, dass es dem Mann langsam wieder ging und einmal sagte sie sogar: „Was für ein schöner Frühlingstag“.

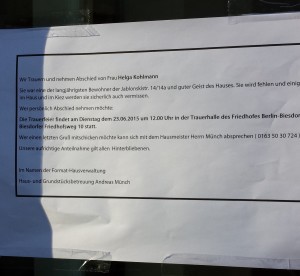

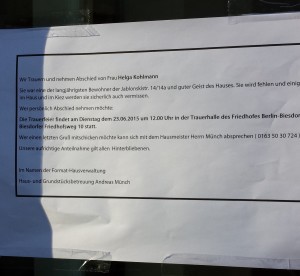

Vor einer Woche sagte ich dem Mann, dass Frau Helga ja schon einige Tage gar nicht mehr auf der Bank sitzen würde. Und heute hingen dann diese zwei Zettel an der Musikschule. Wir wissen jetzt, dass Frau Helga auch einen Nachnamen hatte und dass sie sogar so bekannt und auch geschätzt war, dass eine Hausverwaltung einen kleinen Nachruf und eine Information zu ihrer Tra uerfeier herausgibt.

uerfeier herausgibt.

Ganz ehrlich: ich hatte Tränen in den Augen, als ich die Fotos machte, und ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt über Frau Helga schreiben soll. Ich kannte sie ja doch nicht, und sie war schließlich so viel mehr als nur eine Sitzbank. Eine Sitzbank, die nun fehlt und ein Platz der leer bleiben wird. Farewell, Frau Helga.

uerfeier herausgibt.

uerfeier herausgibt.